我が家の息子達は本が大好き!

本と一言で言っても、いろいろあります。

4年生の長男は小説が、1年生の次男は図鑑のような説明本が大好き。

我が子達がどうやって本が大好きに育ったのか、全ての子にとって正解かはわかりませんが、体験談として紹介しようと思います!

生後2ヵ月で読み聞かせデビュー

私が読み聞かせを始めたのは長男が生後2ヵ月の時。

正直読んでいる私の顔をぼーっと見るだけで聞いているのかいないのか・・・でも1人目ということもあり私も「何かしなくちゃ」と気負っていたのでとりあえず続けることに。

次男の時は2人目で忙しく、ちゃんと読み聞かせを始めたのはもう少し遅かったように思います。

ところが生後3ヵ月頃になると少し笑ってくれるようになりました!

もちろん絵本が面白くて笑っているわけではありませんが、読みながら私が笑いかけると微笑み返してくれる感じです。

やはりこのように反応があると読み聞かせをするこちらのやる気もグンとアップ↑↑

ちなみに当時読みきかせていた絵本はこちら↓

まついのりこ先生の『じゃあじゃあびりびり』です。

『みず じゃあじゃあじゃあ』とか『いぬ わんわんわんわん』くらい簡単な内容で、大人は正直これ何が面白いの?って感じですが、長男も次男も大好きでした(*^▽^*)

小さくてお出かけの時にも持ち運びしやすいですし、ページが分厚いので赤ちゃん自身がめくりやすく出来ています。

生後5ヵ月の頃には声を出して笑って聞いてくれます♡

私は寝転んだ状態で読み聞かせをしていたのですが、しっかりと絵本を見て手もバタバタさせてとても喜んで聞いていました。

読み聞かせの体勢

まだ寝たきりの頃はいつも寝転んだ状態で読み聞かせをしていました。

腕が少々疲れますが、赤ちゃん絵本は短いので何とか頑張れます!

寝返りが出来るようになると、うつぶせの状態でも読み聞かせをしていました。

赤ちゃんも絵がしっかり見えるのか、反応が良かったように思います。

しっかりとお座りが出来るようになったら、膝にのせて読み聞かせをしていました。

こちら、かがくいひろし先生の『だるまさんシリーズ』。

『だ・る・ま・さ・ん・が』のリズムで膝に乗せた状態で左右に揺れると大喜び♪

1歳を過ぎるころには一人で座って揺れながら聞いたり、喋れるようになると「だ・る・ま・しゃ・ん・が」と声を出して揺れていました(^^)

0~1歳の頃好きだった絵本の特徴

長男も次男も0~1歳頃に好きだった絵本には共通点があります。

おそらく我が子のみでなく、多くの赤ちゃんにも共通することだと思いますが、ポイントは以下の4つ↓

・人の顔や丸い形が出てくるもの

・音の繰り返しやリズムがある言葉が出てくる絵本

・指でなぞったり指したりできるもの

例えば、

せな けいこ先生の『あーんあん』や『いやだいやだ』。

まず表紙の顔が泣いていたり怒っている人の顔で、赤ちゃんにもわかりやすいのかな?

1歳の頃に長男はこの表紙を指さして「えんえんちてる!」とか「プンプンしてるね~。」と言って、よく真似をしていました。

2歳になっても発語0だった次男もひたすらこの絵本を持ってくるくらいドハマリ。

色もハッキリとしていて、0歳の頃からじーっと見つめてました。

言葉が繰り返しなのも面白いようでした(^^)

三浦太郎先生の赤ちゃん絵本シリーズ『くっついた』や『なーらんだ』。

小さい頃持っていたのですが、他の子に譲ってしまったので久しぶりに図書館で借りてきました。

丸い形や人の顔が出てきますし、「きんぎょさんときんぎょさんがくっついた」とか「おかあさんとわたしがくっついた」などと同じリズムが続きます。

「くっついた」のページで息子にほっぺをくっつけるといつも声を出して笑ってくれました。

親子のコミュニケーションにもなって最高です!

五味太郎先生の『かくしたの だあれ』や『きんぎょがにげた』ではまだ喋れなくても、「ん!」って言いながら正解や金魚を指し示したり、

『ノンタン ボール まてまてまて』では赤いボールをどのページでも指していました(^^)/

絵本の選び方

図書館へ行って自分で選んできた絵本はとりあえず全てその場で読むか、借りて家で読んであげるようにしていました。

子供が選んできた絵本は『難しそう』とか『この絵は読まないんじゃなかな・・・。』等と思っても、1回は必ず読み聞かせてみる。

するととんでもなく渋い絵の本に意外にハマったり、長いお話でも喜んで聞いたりすることがあります。

親から「これはどう?」と提案する場合は、私はその当時息子がハマっていもの・興味があるものに関する絵本を探していました。

長男の場合は1歳の途中から2歳ぐらいまでは電車・乗り物が大好きでした。

そのため乗り物関連の絵本は完全制覇したんじゃないかというくらい図書館で借りまくりました。

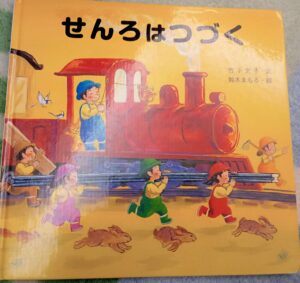

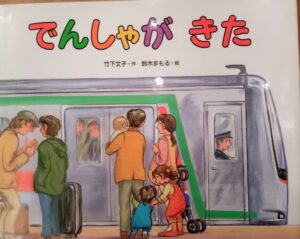

鈴木まもる先生(下の絵本は絵のみ)はよく電車や乗り物の絵を描かれていて、多くの作品を読みました。

そのうち乗り物のお話でなくても、息子自ら「〇〇と同じ人!」と鈴木まもる先生の他のお話も読むようになりました。

絵のタッチもストーリーも優しい作品が多くて、親子ともに大好きな先生です(*^▽^*)

鎌田歩先生も乗り物絵本を沢山書かれていたので、大変お世話になりました。

鎌田先生の絵はどれもリアルで息子はいつも大興奮。

乗り物や駅・空港など、鎌田先生の絵本で息子はどんどん乗り物関連知識を増やしていきました!

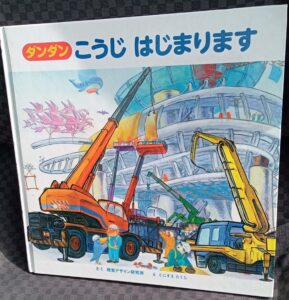

↑この絵本『ダンダンこうじ はじまります』は工事現場で活躍する乗り物が沢山出てきて、あまりに喜んでいたので、結局本屋で購入。

少し大きくなると今度は興味が乗り物から恐竜へと移っていきました。

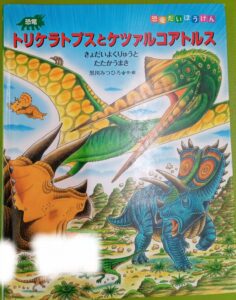

※図書館で借りた絵本なので、一部モザイクをかけています。

※図書館で借りた絵本なので、一部モザイクをかけています。

恐竜も図鑑も含め多くの絵本を借りましたが、黒川みつひろ先生の恐竜絵本シリーズは長男も次男も大好きでした。

トリケラトプスの親子のお話ですが、敵や味方で多くの恐竜が登場します。

次男の場合はとにかく生き物が大好き!

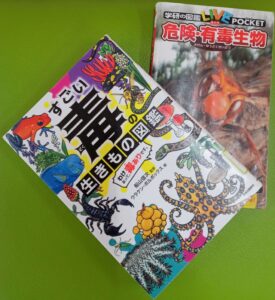

子どもの『好き』を一緒に楽しもう!~生き物大好き次男編~という記事でもご紹介しましたが、生き物の本が大好き!

次男は少し成長がゆっくりなため、2歳の頃はまだあまり喋りませんでしたが、それでも生き物関連の本の時は反応が素晴らしかったです。

絵本だけでなく、このような本を毎回大量に借りるので、読み聞かせるのも大変です( ̄д ̄)

読み聞かせに1時間以上かかることも珍しくありません。

お陰で次男は生き物にかなり詳しいです。

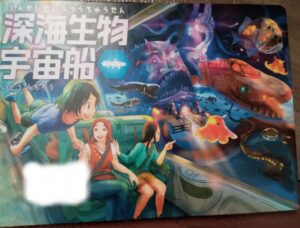

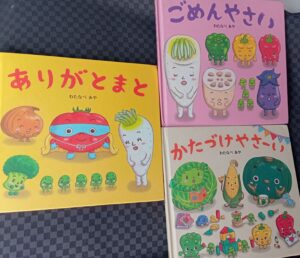

こちらは次男が最近図書館で借りた中での大ヒット!

こちらは次男が最近図書館で借りた中での大ヒット!

いとうみちろう先生の『深海生物宇宙船』。

他にも『昆虫電車』や『恐竜バス』など同じシリーズであるのですが、どれもとても迫力がある絵で、ワクワクします。

読み聞かせのタイミング

子供が自分で動けるようになるまでは、親が時間が空いたタイミングで読んでいました。

歩けるようになると、読んで欲しいタイミングで自分で親の所まで絵本を持ってきます。

何度も何度も持ってくるので正直疲れますが、余程自分が忙しい時以外は読むようにしていました。

「もう1回」のジェスチャーを覚えると、ひたすらもう1回攻撃をしてくるので大変です。

子供は楽しいものは何度でも読めますが、大人は同じことの繰り返しってかなり辛いですよね。

しかも喋れるようになると文字は読めなくとも暗記をして、最早自分で全て言うことが出来ます。

それなら大人が読み聞かせる必要無いのでは?と思いますが、それでも何度でも読んでと読んでと言ってくるのだから、子供にとって読み聞かせはとても心地よいものなのかなと思います。

そして夜寝る前もお布団の中で寝かしつけ時に読んでいました。

しかし次々リクエストされては困るので、なるべく眠りを誘うような静かなお話を読んでいました。

特に息子達が好きだった寝かしつけ絵本が『よるのきかんしゃ、ゆめのきしゃ』。

とても可愛いお話で、長男はもう9歳なのですが「この本は大好きだから誰かにあげちゃダメ」とのことで、まだ長男の本棚に並んでいます。

読み聞かせは感情を込めて

よく読み聞かせのプロの方とか専門家の方が読み聞かせはあまり感情をのせて読んだり、抑揚をつけたり、オーバーな表現はしてはいけないと言っているのを聞きます。

それだと絵本でなく読み手に意識が集中してしまい、子供の想像力を邪魔してしまうのだとか。

しかし私はかなり感情をこめて読んでいます。

なんならセリフも一人一人声を変えて抑揚もつけまくり、もう声優さん気分で読み聞かせています。

そのせいか、小さな頃は図書館などで開かれる読み聞かせはあまり聞いてくれませんでした。

「聞かないの?」と聞くと「つまらないもん。お母ちゃんが読んで!」とよく言われました。

このままではこのオーバーな読み聞かせが好きすぎて、自分で読まなくなるのではと心配もしましたが、全くそんなことはありませんでした(*‘∀‘)

小学4年生の今ではかなり難しい本でも一人で黙々と読みますが、それでも未だに読み聞かせが大好きで、自分で読める本よりも少しステップアップした本を読み聞かせています。

正直もう読めるんだから自分で読んでくれって思いますが、次男にかかりきりになりがちな私が長男と二人で過ごす貴重な時間でもあるので、お願いされたらなるべく読むようにしています。

小さい頃と違って感想や考察を言い合えて楽しいですしね♪

そしてある程度大きくなると誰の読み聞かせでも楽しむようになりました。

図書館を沢山利用しよう

そんなわけで長男も次男も本が大好きなのですが、我が家は少なくとも月2回は図書館を利用しています。

だいたい1回に30冊ほど借ります。

本当はもっと借りたいと子供達がどんどん持ってきますが、重たすぎるのでだいたい30冊ぐらいまで!と決めています。

引越し前は市立図書館と県立図書館がある地域だったので、結局2か所で借りて60冊くらいになっていました(´Д`)

読書好きは素晴らしいのですが、重いし、次男はまだほぼ私が読まなきゃだしで勘弁していただきたいです。

でも1年に読んでいるとんでもない数の本を買おうと思ったら、勿論破産してしまうので、本当に図書館ってありがたいです。

私が子供の頃と違い現在は様々な種類の本があります。

いきものの本も絵本・図鑑以外にこのような漫画も沢山あります。

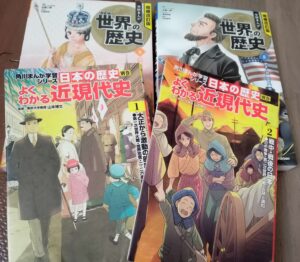

歴史オタクと化した長男の紹介ページにも載せましたが、歴史漫画だって多くの種類が借りられます。

昔以上に子供が自分の好きを見つけやすい場所になっている気がします。

本を沢山読むメリット

インターネット上など様々な所で読書のメリットは目にしますが、実際に私が息子達を見ていて感じるメリットはこちら↓

・語彙力が育つ

長男はよくその語彙力に驚かれます。

「なんでそんな言葉を知ってるの?」と聞かれると「〇〇の本に出てきたから」とよく答えているので、本の影響は凄いなと思います。

2歳になっても発語ほぼ0だった次男も長い期間ずーーーーっと黙って読み聞かせを聞いていましたが、喋りだした今では語彙力が凄い!

知能検査を受けた時も語彙力の結果はとても良かったので、今までの読み聞かせの日々が無意味じゃなかった気がして心が救われました。

・字を覚える

長男はまだ習っていない漢字を書くことは難しくても、読書のお陰でたくさん読めます。

次男もカタカナは図鑑を読みながら気づけば覚えていました。

・知識が増える

漫画だと絵で表現されるので、なかなか文字にされないような慣用句やことわざ、言い回しなどが本には多く出てくるため、習っていなくてもなんとなく意味をわかっていることが多いです。

・人の気持ちを想像する力を得られる

様々な場面で登場人物の心情を想像するためか、長男は人の気持ちを想像する力に長けていると感じます。

だから誰にでも優しく出来るのかな。

次男は自分が経験したことの無いことを想像するの苦手です。

なので少しでも本を通して想像する力をつけてくれたらと思っています。

絵本から児童書へ移行

長男は幼稚園年中さんぐらいから少しずつ一人で絵本を読み始めました。

最初の頃は1ページごと交代で読もう!とかセリフだけ息子が読むなどしていました。

赤ちゃんのころ読んでいた本を自分一人で読んでみたり。

息子が絵本を自分で読み始めたら、私が読み聞かせる本を絵本から児童書に変えていきました。

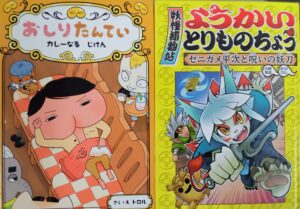

トロル先生の『おしりたんていシリーズ』は絵本も児童書もあるので移行にもってこいです!

絵本↑を何度も読んだことがあるので、児童書↓も構えることなく聞いてくれました。

右側の『ようかいとりものちょうシリーズ』も漫画に近いくらい絵があって、ストーリーも少年漫画のようなお話なので自分でも読みたい!と思ったようで、最初は読み聞かせていましたが、幼稚園年長さんの頃には自分一人で読めるようになりました。

次男は長男よりも少しゆっくりで、小学1年生の現在、少しずつ一人で絵本や簡単な児童書を読めるようにもなってきました。

読み聞かせがあんなに好きなので、文章を自分で読む力がもっとつけば、お兄ちゃんのように沢山読めるだろうと思います。

焦らず絵本に沢山触れてほしいです(*^▽^*)

読むことに積極的じゃない子をその気にさせるには?

先ほど焦らず絵本に沢山触れて欲しいと書きましたが、次男は小学1年生。

宿題の音読だってとても上手です💮

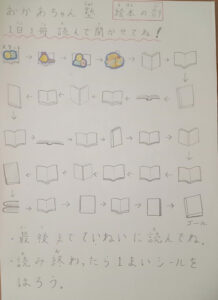

読み聞かせが好きならば、今後も勿論続けていいく気持ちですが、自分で読む力もつけてもらうべくこんな物を作ってみました!

私のつたない絵と汚い字で少々見にくいですが、これだけでとても喜んでくれるんですから子供って素敵♡

何の絵本でも良いので、最後まで丁寧に一人で声を出して読んでもらいます。

読み終わったらシールを貼ることが出来ます。

全部たまったらお菓子を貰えちゃいます♪

しかしなぜか長男に「俺にもつくって!」と強請られ、作ることに。

君はそんなものが無くてもどんどん読むじゃないか・・・と思いつつも頼まれたので作りました↓

二人ともすぐに全てたまり、お菓子もGETできました(*^▽^*)

それと子供達が難しい言葉を使ったりした時は「さすが!本を沢山読んでいるから難しい言葉を知ってるね!すごーい♡」等と褒めています。

そうすると喜んでまた本を読んでくれたりします、子供って素直で可愛いですよね(^^♪

次回は長男の児童書編を書こうと思います!

是非またお立ち寄りください♪

コメント